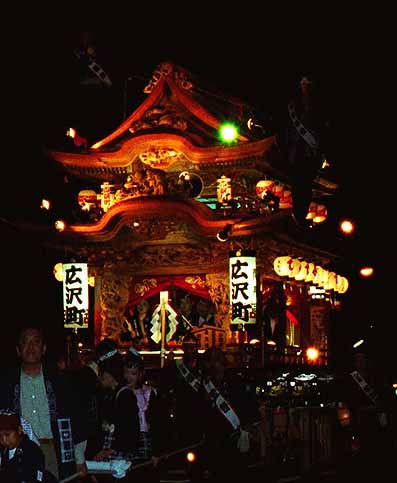

屋台は凧上げと深いつながりが有ります。

つまり、凧上げの帰りに荷物を積んだ荷車を飾り立てたものがその起こりです。

明治43年頃、伝馬町若松座の当時売り出しの名優である森三之助丈が、一座 を連れて、凧上げに参加した帰り道に笛太鼓でにぎやかに帰ったのがお囃しの 始まりだそうです。

ですから、始めは屋台ではあっても御殿屋台ではなかった訳です。

昭和4年に野口町と八幡町に一重屋根大唐破風、彫刻入りの御殿屋台が初めて作られた そうです

広沢町の現在の屋台は昭和32年に完成した、市内でも数少ない千鳥破風の立派なものです。他町と屋根の形を見比べてください。

彫刻写真も手彫りのすばらしいものです。下の表の各彫刻をぜひ実物の屋台でご確認ください。

屋台に施されている彫刻はつぎの通りです。

| 各部 | 前部 | 後部 | 側面 |

|---|---|---|---|

| 最上部 | 風神 | 風神 | - |

| 鬼板(上) | コウノトリ | 唐獅子 | - |

| 鬼板(下) | コウノトリ | 唐獅子 | - |

| 縣魚(上) | 天狗と羽うちわ | 源頼正ぬえ退治 | - |

| 縣魚(下) | 牛若丸とカラス天狗打合い | 猪早太 | - |

| 三ツ斗組 | からくさ | - | - |

| 欄間 | しょうき様の鬼退治 | - | 唐獅子牡丹 |

| 簾脇 | 雲に竜、竹に虎 | 松に親子鷹 | - |

| 脇障子 | 鳳凰 | 鯉に菖蒲 | - |

| 腰彫り | おしどり(母子)、おしどり(夫婦) | - | 水蓮、おしどり(親子)、おしどり(羽たき) |

| 虹梁 | 唐草 | - | - |

| 木鼻 | 唐獅子 | - | 象 |

| 資料提供: 松本征四郎様 |